墓志作为古代丧葬文化的重要组成部分,不仅记录了逝者的生平事迹,更是研究历史、社会、文化的珍贵实物资料。在中国漫长的历史长河中,唐代(618-907年)以其数量庞大、内容丰富的出土墓志,成为考古学界公认的“墓志黄金时代”。据不完全统计,目前全国已发现的唐代墓志超过万方,远超其他朝代,这一现象与唐代的政治、经济、文化发展密切相关。

唐代墓志的繁荣首先得益于国家的统一与强盛。作为中国历史上国力鼎盛的王朝之一,唐代疆域辽阔,社会安定,经济发达,为厚葬之风提供了物质基础。尤其是贞观之治、开元盛世等时期,社会财富积累丰厚,官僚阶层扩大,使得墓志制作与使用从贵族向中下层官吏乃至富裕平民扩散。长安、洛阳两京地区及山西、河北等地出土的墓志尤为集中,反映了当时人口稠密、经济活跃的区域特征。

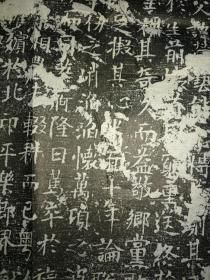

其次,唐代完善的丧葬制度推动了墓志的规范化发展。朝廷对官员丧葬有明确规制,《大唐开元礼》详细规定了不同品级官员的墓志尺寸、文体格式等。这种制度化的要求使得墓志制作趋于标准化,同时也刺激了墓志需求的增长。典型如“唐故某某府君墓志铭”的固定格式,以及包含世系、历官、德行、卒葬等内容的固定体例,都显示出唐代墓志的高度成熟。

从文化层面看,唐代文学艺术的繁荣直接提升了墓志的创作水平。当时许多著名文人都参与墓志撰写,如韩愈、柳宗元等古文大家所撰墓志,既是实用文书,又是文学佳作。这种“文以载道”的传统使得墓志摆脱了简单记事功能,成为展现书法、文学、历史价值的综合载体。现存唐代墓志中,颜真卿、柳公权等书法大家的作品尤为珍贵,兼具史料与艺术双重价值。

唐代墓志的考古发现持续为历史研究提供新证据。20世纪以来,西安碑林博物馆收藏的唐代墓志已达数千方,洛阳出土的唐代墓志仅汇编成册者就有2000余方。这些墓志弥补了正史记载的不足,如《千唐志斋》所收墓志就涉及唐代政治制度、民族关系、妇女地位等多方面内容。近年西安南郊发现的粟特人墓志,更为了解唐代中外文化交流提供了鲜活素材。

对比其他朝代,唐代墓志在数量和质量上都具有明显优势。汉代墓志尚处萌芽阶段,形制简单;魏晋南北朝墓志虽有所发展,但受社会动荡影响数量有限;宋元以后墓志虽延续传统,但规模和影响力均不及唐代。这种独特性使得唐代墓志成为考古学、历史学、文献学等多学科研究的焦点,持续为我们揭开唐代社会的神秘面纱。