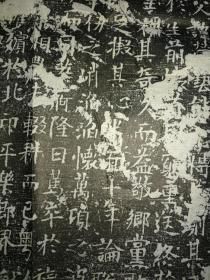

在中国古代历史长河中,墓志作为记录逝者生平的重要载体,其出土数量往往能反映一个朝代的社会风貌与文化特征。据统计,唐代(618-907年)是目前出土墓志数量最多的朝代,这一现象与唐代的政治制度、丧葬习俗和文献保存条件密切相关。 唐代实行科举制度,社会流动性增强,墓志成为新兴士族彰显身份的重要工具。从朝廷官员到地方豪强,均流行以墓志铭记录功绩。现存唐代墓志内容涵盖政治事件、家族迁徙、文学创作等多元信息,仅《全唐文补遗》就收录新出土墓志逾4000方,而洛阳、西安等地考古发现更持续刷新这一数字。 唐代墓志的材质与工艺也促进了保存。青石雕刻成为主流,志文多由名家撰书,如颜真卿、柳公权等书法大家均参与创作。安史之乱后,墓志更成为家族重建历史记忆的媒介,客观上增加了制作数量。现代考古在唐两京地区、山西等地发现的家族墓群,常单次出土墓志数十方,如洛阳龙门镇张氏家族墓便集中出土墓志47方。 对比其他朝代,汉魏墓志存世不足千件,宋元墓志因战乱损毁严重,唯唐代因厚葬风尚与稳定的碑刻文化,使墓志得以系统留存。这些镌刻在石头上的文字,如今成为研究唐代社会史、人口迁徙和书法演变的“地下档案库”。

唐代:中国出土墓志数量之冠