当黑白琴键在寂静中苏醒,《触不可及钢琴曲》便化作一场没有观众的独白。这首诞生于法国电影《触不可及》配乐中的经典旋律,由意大利作曲家鲁多维科·艾奥迪执笔,却意外成为全球钢琴爱好者心中最温柔的伤口。它的音符像晨雾中的光线,清晰可辨又难以捕捉,恰如其名般充满诗意的矛盾。

左手低音区缓慢推进的琶音,构建出都市人特有的孤独底色。每一个重复的和弦都像地铁玻璃窗上的倒影,清晰映照出听者内心的褶皱。而右手旋律线时而跳跃时而绵延的走向,则完美复刻了人类情感中那些欲言又止的瞬间。这种“触不可及”的听觉体验,正是现代人面对亲密关系时最真实的心理图景。

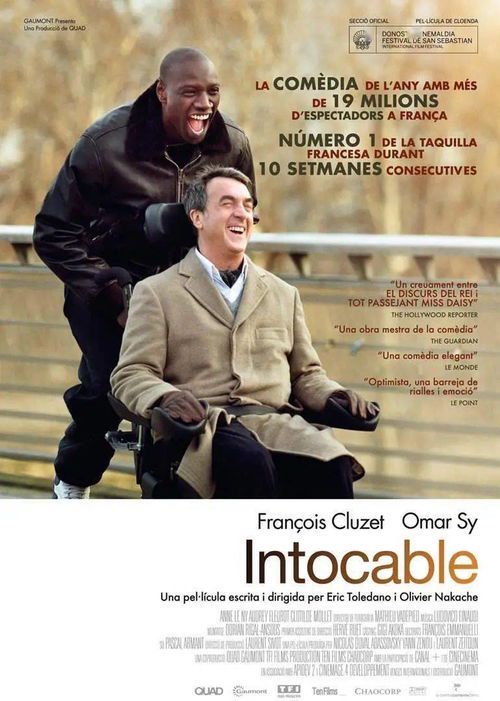

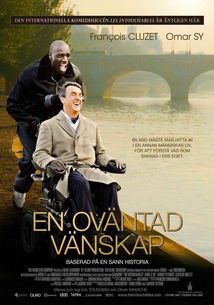

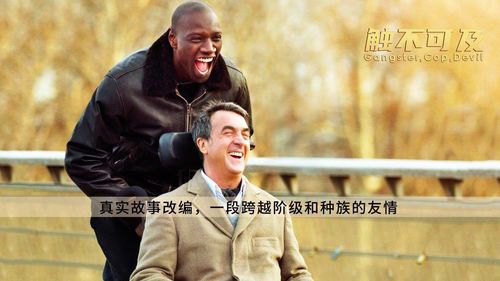

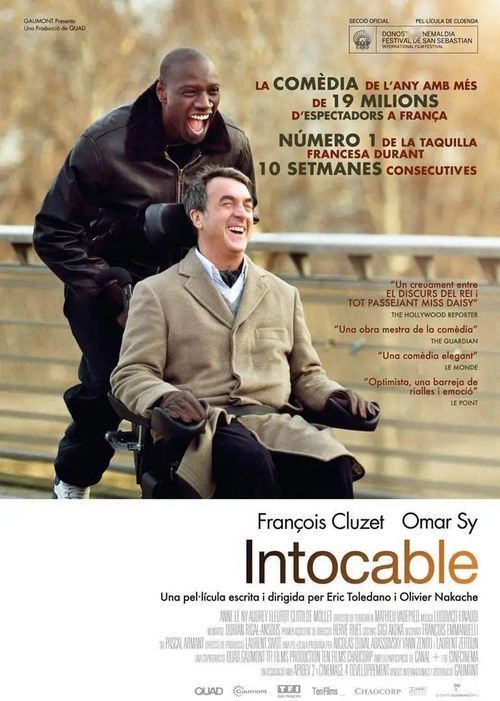

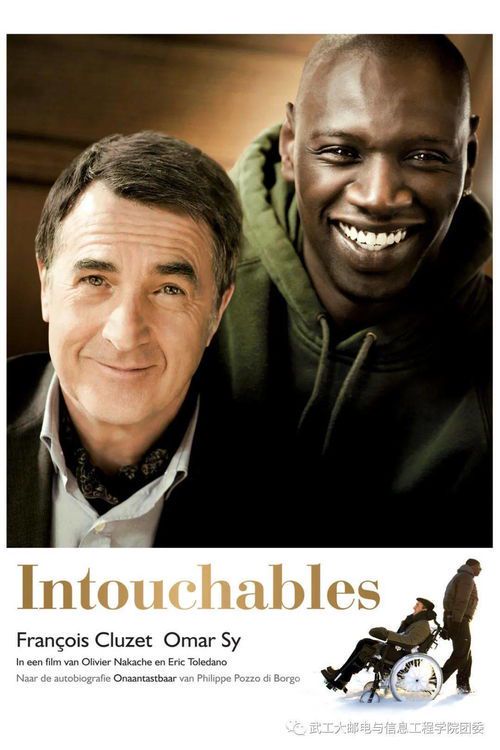

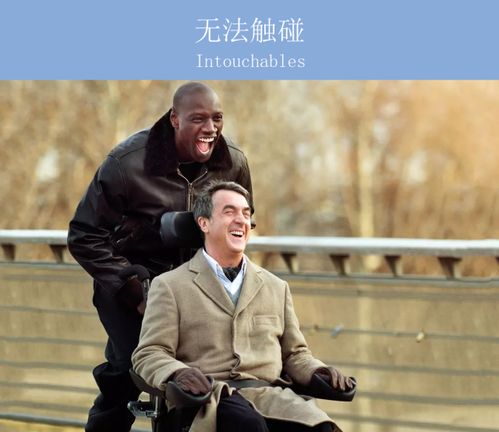

值得注意的是,全曲始终在降E大调与C小调之间微妙游走。明亮与阴郁的色彩交替,如同剧中跨越阶级的友谊——菲利普的轮椅与德利斯的球鞋,在钢琴织体中完成了超越语言的对话。当乐章行进至第47小节时突然出现的转调,恰似两个灵魂碰撞时迸发的火花,短暂却足以照亮整个乐章。

在演奏技法层面,作曲家刻意留白的休止符成为点睛之笔。这些0.5秒的寂静深渊,比任何华彩乐段都更具冲击力。就像电影中瘫痪富豪与街头青年之间那些无言的默契,音乐中的留白反而成为情感最浓烈的注脚。当代钢琴家们发现,越是克制地处理这些休止,越能唤醒听众骨髓里的共鸣。

如今这首时长仅3分28秒的钢琴小品,已悄然成为都市人的精神图腾。从东京的深夜琴房到巴黎的街头艺术节,那些在琴键上寻找《触不可及》的人们,本质上都是在寻找现代社会里最稀缺的东西——无需言语的理解,超越形式的触碰。当最后一个音符消散在空气中时,我们才惊觉:那些看似触不可及的,或许正是内心最渴望回应的声音。